近日,我校地球科學學院青年教師柴明春副教授與中國地質大學(武漢)李建威教授團隊等多方合作完成的題為“The hyper-enrichment of silver through the aggregation of silver sulfide nanoparticles”的研究成果在Nature子刊《Nature Communications》(IF=14.7)上發(fā)表,,我校為第一完成單位,,加拿大麥吉爾大學Anthony E. Williams-Jones教授、我校付偉教授和許成教授參與本項研究工作,。該成果的發(fā)表,,標志著我校在熱液成礦過程中銀超常富集機理研究方面取得突破性進展。

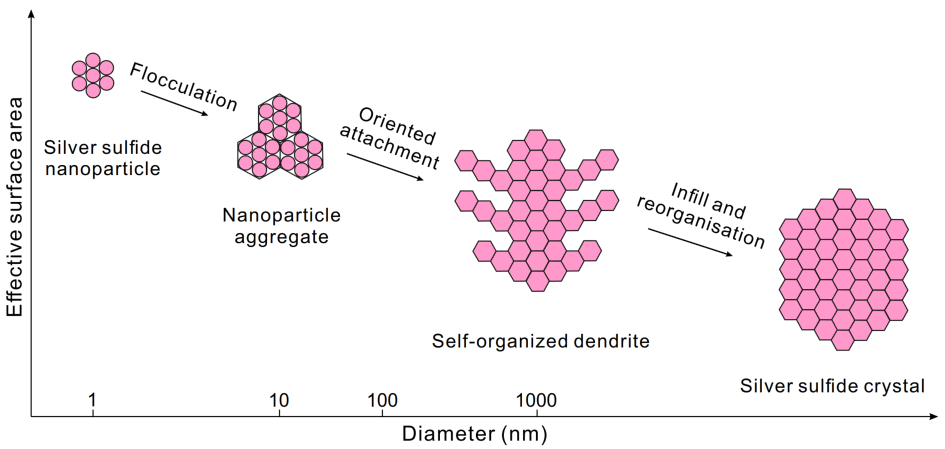

目前國內外關于成礦過程中銀超常富集機理的認識非常薄弱,,本項研究工作創(chuàng)新性地提出銀硫化物納米粒子自組織聚合,,先后形成納米粒子集合體和亞微米粒子、樹枝狀銀硫化物,,通過進一步充填和自組織形成具有晶體形態(tài)的銀硫化物,。外部環(huán)境的改變(如硫逸度、電場,、溫度等)可促使銀硫化物向自然銀轉化,,通過固態(tài)銀離子聚合的方式形成發(fā)絲狀自然銀。上述有關銀的富集機制解釋了高品位銀礦石的成因,,得到國際同行專家高度認可,。

該原創(chuàng)性研究成果是柴明春副教授在我校地質資源與地質工程博士后流動站工作期間完成(合作導師:付偉教授),并在出站留校當年發(fā)表,,有助于提升我校地球科學研究領域的國際影響力,。此項研究工作得到國家自然科學基金青年基金(編號:42202072)、廣西自然科學基金創(chuàng)新研究團隊項目(2020GXNSFGA297003),、廣西重點研發(fā)計劃項目(桂科AB22035045)及有色金屬礦產勘查與資源高效利用省部共建協同創(chuàng)新中心建設項目的支持,。

熱液成礦過程中銀富集過程的關鍵步驟

(一審:柴明春;二審:王洪華;三審:陳小波)